A las 12:33, el sonido de la casa cambió de forma casi imperceptible. Dejó de vibrar el compresor del frigorífico, la caldera se quedó en silencio, el router apagó sus luces. La oscuridad fue breve, pero suficiente para que muchos hicieran el gesto automático de siempre: abrir el grifo. Primero salió aire, luego una gárgara tímida, después nada. Ese vacío de agua puso en evidencia algo que solemos olvidar: el agua del grifo no “viene sola”. Llega porque una cadena entera —bombas, depósitos, válvulas, grupos de presión— trabaja sin descanso cada día. Cuando esa cadena se detiene, la gravedad manda. Y la gravedad, sin ayuda, no llega a todas partes.

Por qué un apagón puede cortar el agua

En cualquier ciudad, el agua describe un relieve que no vemos. Nace en un río o en un embalse, entra en una planta donde se limpia y se desinfecta, y de allí asciende —con motores eléctricos— hasta depósitos colocados en cotas altas. Desde esos balcones de hormigón, la red aprovecha la pendiente y empuja el caudal ladera abajo. Pero la pendiente no alcanza a todos: hay barrios que necesitan estaciones de bombeo intermedias para mantener la presión, urbanizaciones que dependen de impulsiones específicas, calles que suben un poco más y, por ese poco más, precisan un empujón extra. En un día normal, nadie piensa en ello. En un apagón, basta media hora para que el dibujo invisible se haga evidente: los barrios altos se quedan antes sin servicio; los bajos aguantan algo más; las zonas con respaldo eléctrico resisten mejor que las que no lo tienen.

Lo que pasa dentro de los edificios

A pie de calle puede quedar agua en la tubería, pero a partir de cierta altura casi todo bloque moderno vive de un cuarto discreto, con puertas metálicas y ruido de fondo: el grupo de presión. Es un conjunto de bombas que toma el agua de un aljibe o de la acometida y la empuja hacia arriba, hasta el sexto, el octavo o el undécimo. Sin electricidad, ese corazón se para. En las primeras plantas puede aparecer un hilo por pura caída; en las demás, el grifo se queda mudo. A veces la desigualdad se nota entre vecinos: quien vive bajo todavía puede llenar una jarra; quien está dos pisos más arriba abre la misma llave y escucha sólo el golpe seco del aire. Si además la caldera necesita corriente para encenderse —que suele necesitarla—, el agua caliente desaparece para todos, incluso en viviendas con gas.

Por qué unas ciudades aguantan y otras no

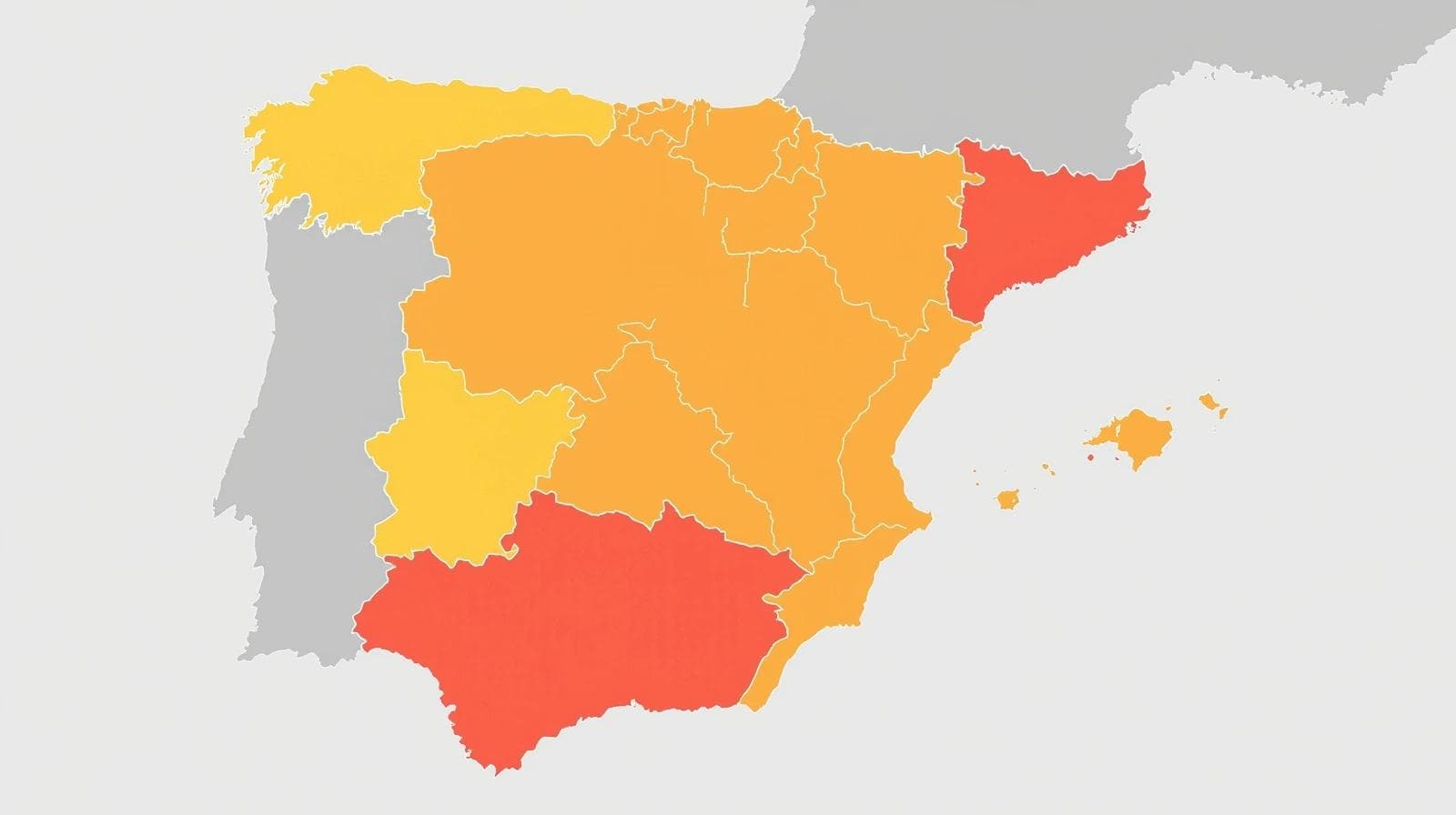

Las ciudades muestran sus propias diferencias. Hay operadores que, por diseño o por experiencia, han instalado generadores en presas y potabilizadoras; hay redes con más depósitos en altura y margen hidráulico, y hay tramos que dependen casi por completo de las estaciones de bombeo. El día del gran corte, esa diversidad se tradujo en mapas irregulares: zonas donde el restablecimiento fue casi inmediato, barrios que recuperaron la luz pero tardaron en recuperar la presión, edificios que siguieron secos mientras el resto del vecindario ya hervía agua para el café. La electricidad volvió por oleadas; el agua, también.

Lo razonable: almacenar agua sin drama

Nada de esto es motivo de alarma; sí de aprendizaje. La lección es sencilla y práctica: si la electricidad puede pararse, el agua puede pararse. Lo demás son matices técnicos. Por eso, en la cultura de la preparación doméstica, el agua ocupa siempre el primer renglón. No hace falta convertir la casa en un almacén ni hacer grandes inversiones. Hace falta, sobre todo, método.

El método empieza por un número modesto: entre tres y cuatro litros por persona y día cubren beber y una higiene mínima en condiciones templadas. Multiplicado por tres días, es una reserva que cabe en un rincón del armario y pesa menos que una compra grande. Quien ha vivido ya una interrupción prolongada suele preferir mirar más lejos —una semana, quizá dos—, no por dramatismo, sino por comodidad: evitar carreras, cocinar sin apuros, ayudar a alguien que lo necesite. Esas cifras, traducidas a objetos, son simples: un par de garrafas de ocho o diez litros, algunas botellas de plástico bien lavadas y dedicadas sólo a agua, un bidón alimentario si hay trastero. Colocadas en un lugar fresco y oscuro, etiquetadas con una fecha grande, rotadas cada cierto tiempo como quien rota la despensa, se convierten en un seguro silencioso.

Cómo asegurarte de que esa agua sea segura (sin riesgos)

Si el suministro se corta más de lo previsto o si necesitas recurrir a una fuente que no te inspira confianza, mantén el criterio conservador:

- Prioriza agua embotellada precintada de origen fiable.

- Si debes usar agua del grifo cuya calidad te genere dudas, hiérvela hasta ebullición y deja que se enfríe tapada antes de beberla o cocinar.

- Si no puedes hervir y no dispones de agua embotellada, es mejor aplazar el consumo y buscar alternativas seguras (puntos oficiales de distribución, fuentes municipales habilitadas).

Mirar la casa con ojos técnicos (cinco minutos útiles)

También ayuda observar la casa durante cinco minutos. Preguntar al administrador si hay aljibe, qué capacidad tiene, cada cuánto se prueba el grupo de presión. Anotar el teléfono de incidencias del operador de aguas y guardarlo en el móvil y en papel. Verificar, un día cualquiera, que la caldera arranca tras cortar y volver a dar corriente. Son detalles que no cuestan dinero y que evitan sorpresas. Como en casi todo lo doméstico, la prevención no es épica: es rutina amable.

Epílogo: el agua como margen

Quien ha almacenado agua alguna vez reconoce la sensación que deja ese gesto. No es blindaje ni suficiencia; es una calma modesta. Saber que el grifo puede callar y, aun así, tener con qué cocinar, beber, lavarse las manos y los dientes durante unos días, cambia el tono de una tarde difícil. Permite tomar decisiones sin prisa, cuidar a los niños o a los mayores, ofrecer una botella a un vecino que no lo pensó. Incluso fuera de emergencias, esa reserva trabaja a favor de la casa: evita viajes innecesarios cuando uno está enfermo o el horario se complica, amortigua una ola de calor, sirve para una avería de barrio que no sale en las noticias.

La imagen que queda de aquel día —el grifo mudo, el ascensor detenido, la calle más quieta— aclara por qué el agua es, para cualquiera que quiera estar preparado, la primera línea y la más sencilla. No se trata de vivir a la defensiva; se trata de reconocer cómo funciona lo que nos rodea y de actuar en consecuencia. La electricidad mueve bombas; las bombas mueven agua; nuestra vida cotidiana descansa sobre ese movimiento. Guardar algunos litros en casa, con orden, es una forma discreta de respetar esa realidad y de cuidarse.

Cuando vuelva a apagarse el zumbido de los electrodomésticos —porque volverá, de forma breve o larga, por causas distintas—, abrirás el grifo y quizá escuches otra vez el aire. Pero sabrás dónde está la caja con las garrafas, el papel con las fechas y las instrucciones, la olla que espera en el estante. No habrás vencido a la interrupción; habrás ganado margen. Y el margen, en días imperfectos, es exactamente lo que separa la incomodidad del desorden.