A las 12:33 del mediodía de un lunes que prometía ser uno más, la península se detuvo. No hubo un estruendo; no hubo un aviso. Solo un parpadeo imperceptible, como cuando la lámpara titila antes de rendirse. En esa fracción de segundo, el tic-tac oculto de un país entero se interrumpió: ascensores inmóviles, semáforos en negro, cajas registradoras mudas, andenes en penumbra. España continental y Portugal, y hasta Andorra y franjas del sur de Francia, quedaron atrapados en un espacio extraño: un mediodía sin energía eléctrica. Fue el 28 de abril de 2025. Y, durante horas, la Península Ibérica aprendió cómo suena el silencio de la red. Wikipedia

En cuestión de cinco segundos, se perdió del sistema eléctrico un volumen de generación que los técnicos describieron como “impropio de un día normal”: unos 15 gigavatios de golpe. No es una cifra abstracta; es el equivalente a “apagar” varias centrales grandes —y, con ellas, la respiración constante de millones de hogares y servicios—. Aquella caída súbita desencadenó una reacción en cadena que sacó de fase a la red y la empujó al colapso. SMCintVivolt

La vida cotidiana se reconfiguró en segundos. Los teléfonos comenzaron a fallar por saturación y falta de respaldo; los TPV dejaron de procesar pagos; las estaciones de metro detuvieron trenes en túneles; hospitales y centros de emergencias cambiaron a generadores; los aeropuertos redujeron la operativa por seguridad. Lo que para la mayor parte de la población fue confusión y espera, para quienes gestionan telecomunicaciones, transporte y servicios de emergencia se convirtió en una carrera contra el reloj con visibilidad limitada. Wikipedia

Una cronología a contrarreloj

12:33 CEST. El sistema cae. Las primeras horas son de diagnóstico: ¿es un problema interno?, ¿un incidente de interconexión?, ¿un ataque?, ¿una oscilación mal amortiguada?

Tarde-noche. La energía vuelve de forma desigual. Algunas ciudades recuperan luz con rapidez; otras lo hacen a trompicones, con microcortes y zonas enteras que siguen a oscuras. Para más de la mitad de los afectados la electricidad regresa esa misma tarde. Pero el sistema no está “normal”: está en recuperación. NASA Earthdata

Siguiente día. No es hasta casi 23 horas después cuando el operador puede declarar la red estabilizada. En el camino, quedan anécdotas y sustos —gente atrapada en ascensores, evacuaciones ferroviarias, transacciones imposibles— que dejan la sensación de haber atravesado un país alternativo donde lo evidente deja de serlo. NASA Earthdata

¿Qué pasó en realidad?

Las explicaciones técnicas evitan titulares fáciles. No hubo una sola “pieza” que alguien pudiera señalar sin matices. A las pocas semanas, el Gobierno presentó un primer informe: sobretensión de origen “multifactorial” con un fenómeno en cascada que no logró amortiguarse a tiempo. Traducido: se combinó un conjunto de condiciones de red —carga, generación, interconexiones— y, cuando una parte falló, el resto no pudo absorber el golpe. La Moncloa

Los especialistas apuntaron, además, a un elemento que desde hace años está en el centro del debate eléctrico europeo: la baja inercia del sistema. Cuanta más generación electrónica (con inversores) y menos rotativa (con grandes masas girando), menor “amortiguación natural” ante perturbaciones. Si, sobre ese lienzo, se suma una desconexión o desajuste en las interconexiones con países vecinos, el cóctel puede ser inestable. Nada de esto señala culpables simples; describe, más bien, un ecosistema complejo donde pequeñas variaciones pueden tener consecuencias gigantes. SMCint

La relevancia del suceso obligó a miradas externas: auditorías y comités de investigación, también a escala europea, revisaron datos y secuencias para entender por qué aquel mediodía de abril una península entera se apagó en cadena. SEPA

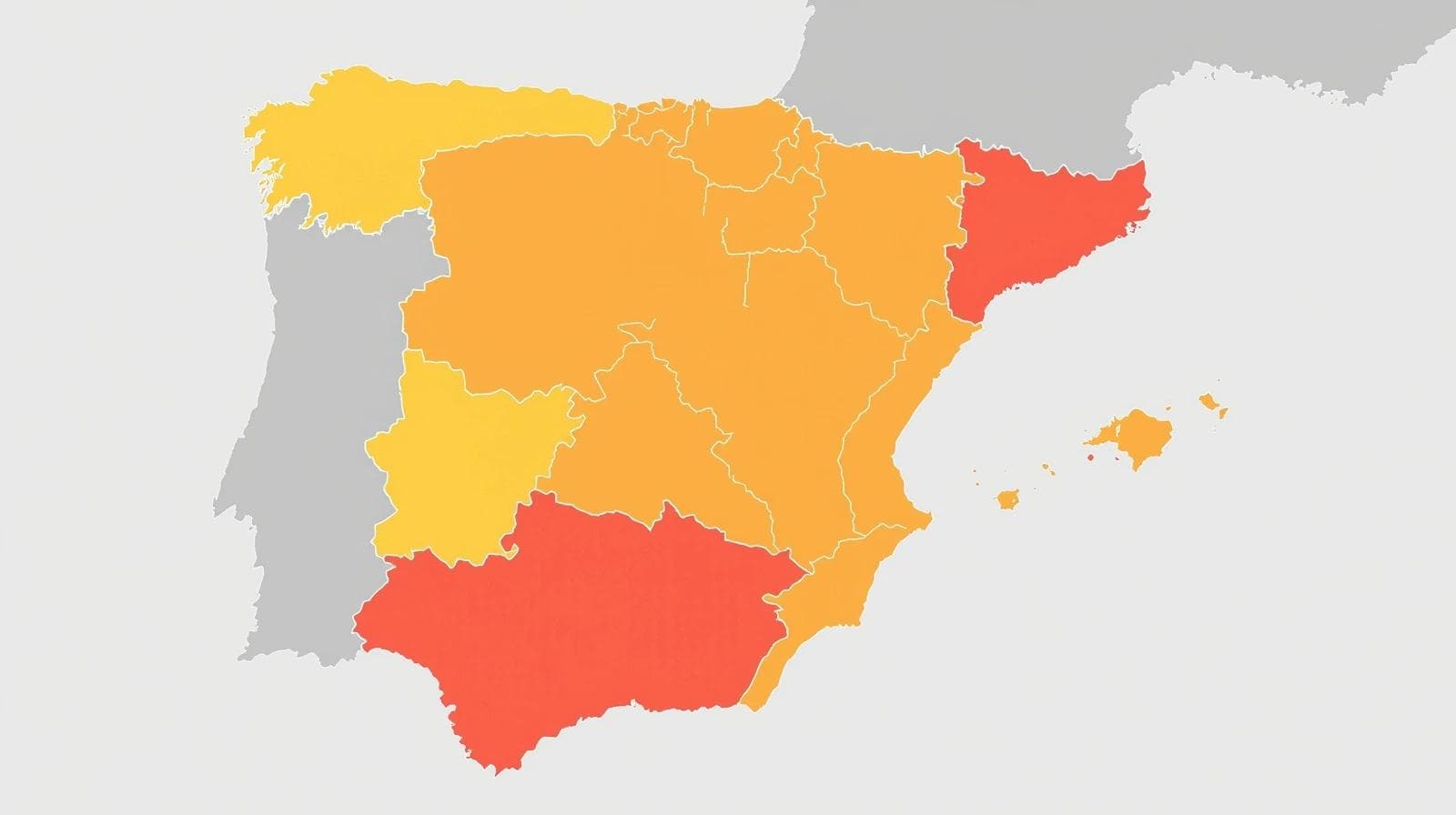

Un país visto desde el espacio

La dimensión del apagón tuvo una postal tan elocuente como inquietante: las imágenes nocturnas por satélite. En comparativas publicadas por NASA con datos del instrumento VIIRS, la radiación nocturna de Andalucía y otras zonas disminuye notablemente en la madrugada siguiente al evento; un mapa de luces que “se encoge” y revela pueblos y comarcas que quedaron más tiempo a oscuras. La estampa no es solo curiosidad científica: ayuda a cuantificar y localizar la huella del corte más allá del perímetro de las grandes ciudades. NASA Earthdata

Las personas detrás de los megavatios

En Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, los operadores de metro evacuaron trenes parados entre estaciones; emergencias implementaron protocolos para priorizar llamadas críticas en redes saturadas; hospitales giraron hacia grupos electrógenos y reorganizaron quirófanos y UCI. Los ayuntamientos pidieron evitar desplazamientos innecesarios; algunos colegios y eventos suspendieron actividades a la espera de estabilidad. La fragilidad quedó a la vista: cuando falla la electricidad, fallan muchas otras cosas. Wikipedia

También hubo geografía en la resiliencia: las islas —sistemas eléctricos separados— esquivaron el corte directo, aunque arrastrasen problemas de telecomunicaciones por su dependencia de enlaces con la península. La interdependencia —esa palabra que en Europa es virtud— mostró su cara menos amable: cuando cae el centro, tiemblan las periferias. Wikipedia

Después del golpe: preguntas y reformas

El apagón abrió una conversación incómoda y necesaria: ¿cómo blindar un sistema crítico sin sacrificar flexibilidad, integración renovable y costes? En el Congreso se debatió un “decreto antiapagones” para reforzar la red y los protocolos; su rechazo semanas después mostró que, más allá del diagnóstico, el consenso sobre el remedio no era obvio. Xataka

En paralelo, operadores y reguladores trabajaron en anillos de protección, criterios de desconexión selectiva, servicios de inercia sintética y pruebas de estrés más exigentes. La lección de abril no fue que un apagón sea inevitable; fue que la normalidad requiere vigilancia.

Lo que aprendimos (aunque preferiríamos no haberlo aprendido así)

Que la electricidad es una cadena: de generación, transporte, distribución y consumo. Si una parte cede de forma abrupta, la onda recorre el resto.

Que la redundancia importa: hospitales con grupos electrógenos, estaciones con planes de evacuación, empresas con sistemas de continuidad.

Que el ciudadano no es un espectador: efectivo cuando fallan TPV, linternas cuando se va la luz, radio cuando caen datos, agua y medicación básicas para no convertir un corte en crisis familiar.

Que la comunicación es servicio esencial: un tuit del operador no basta; se necesitan canales robustos que expliquen en tiempo real qué está pasando y qué se espera.

Un episodio extraordinario en un mundo más frágil

No hay que sobreactuar: un apagón así es extraordinario. Pero también sería imprudente trivializarlo. En una Europa que integra cada vez más renovables, que electrifica usos y se interconecta para ganar eficiencia, los márgenes de seguridad necesitan reinventarse. Ese es el reto técnico. El reto social va por otro carril: asumir que la autosuficiencia mínima del hogar —humilde, racional— no es paranoia, sino una forma serena de cuidar de los tuyos mientras los profesionales hacen su trabajo.

Conclusión: cuando la luz volvió, el riesgo siguió ahí

El 28 de abril de 2025 España aprendió una lección incómoda: la electricidad no es paisaje, es pulso. Cuando se detuvo, vimos el esqueleto de nuestra vida moderna: ascensores inmóviles, pagos que no pasan, neveras convertidas en relojes, información que se vuelve rumor. Al volver la luz, la tentación fue pensar que todo había sido un paréntesis. No lo fue. Fue un ensayo general.

Prepararse no es una pose ni un alarmismo: es una forma práctica de reducir daño cuando el sistema falla —porque puede fallar—. Si algo demostró el apagón es que las primeras horas dependen de nosotros: de tener agua sin dramatismos, luz segura y manos libres, una radio pequeña, algo de efectivo, un botiquín digno y una hoja simple con teléfonos y un punto de encuentro. De saber qué cocinar primero cuando la nevera deja de ser nevera. De haber hablado una vez con los vecinos sobre quién necesita ayuda antes y quién puede ofrecerla.

La preparación no compra invulnerabilidad; compra margen. Margen para decidir con calma, para ayudar a otros, para esperar a que el sistema se recupere sin convertir un corte en una crisis doméstica. Por eso importa entrenar pequeñas habilidades —filtrar agua, encender luz sin enchufe, administrar frío y calor, primeros auxilios, plan familiar— y revisarlas dos veces al año. No es épica: es mantenimiento de la tranquilidad.

El apagón pasó; los motivos técnicos se investigan; llegarán mejoras. Pero ninguna reforma sustituye a lo que cada hogar puede hacer hoy: construir 72 horas de autonomía razonable. No para vivir en alerta, sino para vivir más serenamente. Porque si algo nos dejó aquel mediodía en silencio es la certeza de que la normalidad es frágil… y que la resiliencia, en cambio, se practica.